个性化未来

你做过16型人格测试吗?例如,我测试结果是 INTP-A 型,称为“逻辑学家”。还是挺符合我的,我想。你呢,是否也觉得,自己的性格类型很符合呢?某种程度上来说,确实蛮符合的:

测试分数将人划分成不同的性格特质,这样的确很受欢迎,因为它们满足了我们内心深处的信念,即通过定义某人个性的特质,我们可以抓住这个人“真实”身份的核心。我们倾向于认为,在人的灵魂深处,他的本质是友好还是不友好、懒惰还是勤劳、性格内向还是外向,而这些本质特征不管在什么情况下或完成什么任务时都将被表现出来。这种观点被称为本质主义思维(essentialist thinking)。

但是,研究表明,性格特征和行为之间的相关性很少能超过0.3。也就是说,只能解释9%的行为。比如我,INTP-A 中的I, 表示内向,可以解释我现在一个人写这篇文章,但不能解释上周六我上午去参加了一个沙龙活动,还和其他人交流了半天。

真实的情况是,在某些条件下,我表现内向,而另外的条件下,我表现外向。也就是说,本质主义思维是不够好的,取而代之的是情境原则。这个原则由华盛顿大学的正田佑一教授在上世纪80年代通过实验得出,结论是:

每个孩子在不同的情况下都展现了不同的个性。

其研究方法是:

韦迪克儿童服务中心的孩子们年龄介于6岁到13岁之间,大多数来自波士顿地区的低收入家庭。正田佑一记录了营地里的84名儿童(60个男孩和24个女孩)在6个星期里每一个小时的活动情况和每一个位置的行为(除了厕所)。为了完成这个巨大的工程,正田佑一请了77名营地教导员,进行了超过14000小时的观察和记录,对每一个孩子的记录平均时间为167小时。每个小时结束后,营地教导员将对每一个孩子进行主观评价。

哦,那又怎样?你大概会想,我这篇文章想说什么?嗯,这是一篇书籍推荐小短文,要推荐的书是《平均的终结:如何在崇尚标准化的世界中胜出》 。本质主义不够好,情境原则为替代,就是这本书第5章的中心思想。

16型人格测试是不是常常用于公司是HR部门?但是如果本质主义的假设本身就是有问题的,那基于这种原则的方法,其筛选出的人才可靠吗,企业的效率高吗?

另外两个有问题的假设是:

-

单一维度假设 。不同的人的等级有区别,可通过单一维度(例如高考分数)来衡量,然后把人送到合适的位置或在某个程度上分类。这似乎又显而易见,整个社会似乎就是这么运作的。

-

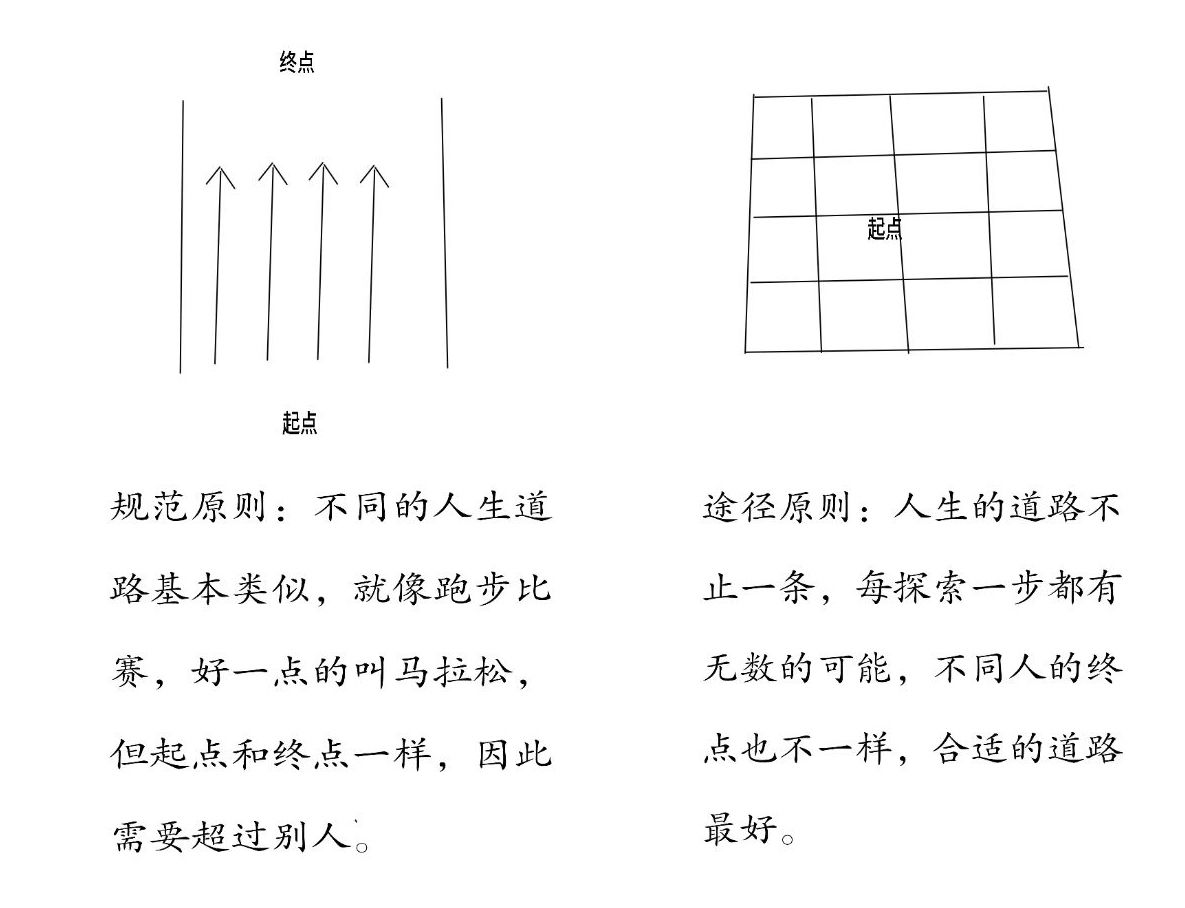

规范化思维。我们都应该沿着差不多的轨迹成长,通过绩优主义的筛选,高水平的人在社会上处于优势地位。当前文化中一个害人至深的说法是:“不要让孩子输在起跑线上”。

这三个错误的认知:单一维度假设、本质主义思维、规范化思维,就是平均主义思想的三大毒瘤。其问题是:

我们生活的这个世界要求我们成为更好的别人,它将美国梦缩小成一个狭窄的渴望,渴望比别人相对好一些,而不是成为最好的自己。

显然,中国的内卷也是一样的逻辑。

如何摆脱平均标准,迎来个性时代?请阅读《平均的终结:如何在崇尚标准化的世界中胜出》。

本书分为3个部分,也就是3个主题:平均标准的现状,个性原则理论的更新,个性时代的实践。每个部分3章,共9章。

在第2个部分的那3章中,每章对比一组理论,共对比了3组理论,可总结如下表(本文中新出现的概念加粗):

| 有问题的假设 | 替代的个性原则 |

|---|---|

| 单一维度假设 | 锯齿原则 |

| 本质主义思维 | 情境原则 |

| 规范化思维 | 途径原则 |

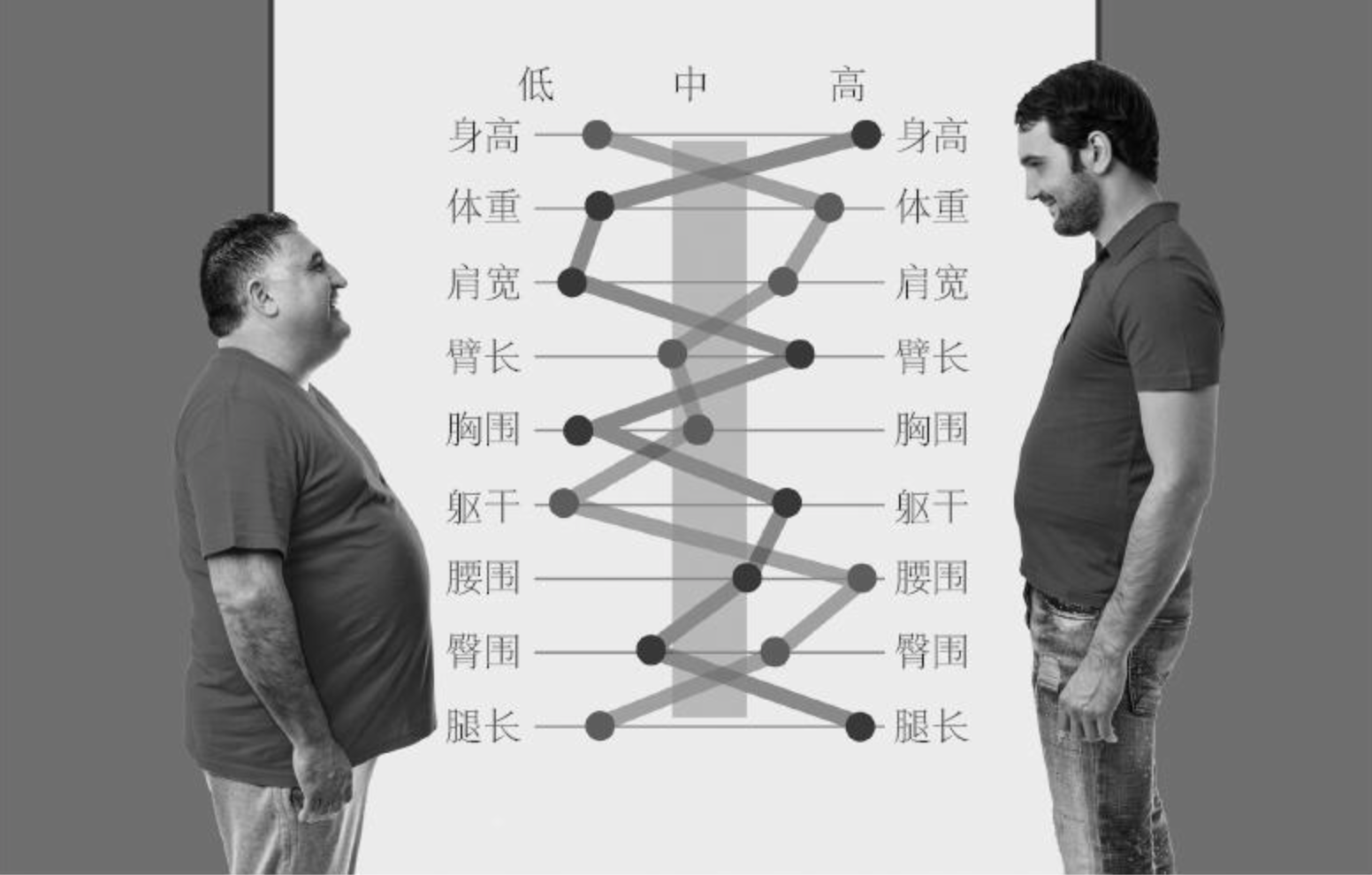

与单一维度假设相反,锯齿原则是,是所对某个指标(例如身材),人和人不能用单一的“平均分“或“总分”来对比,而是多维对比。两个人的对比,可形象的形成一个锯齿。例如下面的身材对比图(图片来自书中):

锯齿状特征需要满足两个条件:

第一,它必须由多个维度组成;第二,这些维度之间的相关性很弱。

锯齿原则表明人没有高低贵贱之分,可根据自身的特点在不同的领域取得成功。

与规范化思维想对立,途径原则的主张是:

第一,在生活的所有方面以及对于任何既定目标来说,都可以通过不同的有效方法来达到相同的目的;第二,最适合你的那种路径取决于你自己的个性。

二者可用下图来对比:

途径原则更有道理吗?我推荐你去看原书。如果你对理论不感兴趣,书中的诸多案例也极有启发。